具身智能公司的消息,就像过年的鞭炮响个不停——

7月7号上午,星动纪元宣布完成近5亿元A轮融资;

7号下午,云深处披露完成数亿元新一轮融资;

8号上午,小雨智造宣布获得亿元级A+轮融资;

8号下午,它石智航完成1.22亿美元天使+轮融资;

……

不过,资本市场是最现实的,因为它只关注龙头,所以这段时间虽然这些融资新闻不断“刷屏”,但舆论最关心的可能是,刚刚完成股份制改造的宇树科技,是不是离上市只差临门一脚了?我也听闻,宇树计划在2026年以前完成科创板上市。

直到昨天晚上,最大一响爆开——科创板上市公司上纬新材公告,智元机器人将收购公司约67%股份,控股股东变更为智元恒岳,邓泰华将成为上纬新材实际控制人。虽然智元方面不断强调,本次收购不是借壳上市,而是“通过‘协议转让+主动要约’方式收购上市公司的控股权,不构成《重大资产重组办法》中的重组上市。”

不过,这壳也不是智元想借就借的。根据《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》,科创板公司实施重组上市(即借壳上市),标的资产需要满足的显性财务条件至少要有两条:最近2年净利润均为正且累计不低于人民币5000万元;最近1年营业收入不低于人民币3亿元,且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。作为一家成立仅2年的具身智能公司,有钱或许是有钱,但达到这些财务要求有点难。

但资本市场么,拼的就是一个想象力。这不上纬新材一复牌,就迎来一个“20cm”的大号涨停。150亿估值的超级独角兽,最热门的投资赛道,再加上并购交易的红利窗口期,让智元发起的“闪电战”格外引人注目。当市场还在猜测头部玩家们中谁会率先敲钟时,邓泰华与彭志辉已经给出了不同的答案。

21亿拿下上市公司控股权

今年五月,智元机器人在招聘软件上发布了两个岗位,一个是证券事务主管,一个是法务总监,均为上市服务。当时市场就猜测,智元的IPO应该不远了,而且大概率在港股登陆。现在答案终于揭晓:上市确实不远了。不过目的地不是港股,实现路径也跟大家想的不一样,不是IPO,而是收购一家A股科创板上市公司的控制权。

昨晚,上纬新材发布公告称,智元机器人旗下的持股平台,将以共计21亿的价格,收购上纬新材69.99%的股份。该交易方案分为两部分。

第一部分,协议转让。

持股平台智元恒岳,受让上纬新材控股方SWANCOR萨摩亚持有的1.01亿股,占总股本24.99%。

持股平台致远新创合伙从SWANCOR萨摩亚受让240.09万股,占股0.6%;从金风投控受让1776.73万股,占股4.40%。

三笔协议转让完成后,智元系持有上市公司股份29.99%。每股转让价格为人民币7.78元,股份转让总价款为人民币9.41亿元。

第二部分,要约收购。

智元恒岳及关联方以要约方式增持1.49亿股,占总股本37%。交易价格为人民币7.78元/股,最高收购价为11.6亿元。交易完成后,智元恒岳与致远新创合伙合计持股达66.99%。

交易完成后,公司的实际控制人变为了智元机器人创始人邓泰华。上纬新材原股东承诺放弃行使所持有上市公司全部股份的表决权。

在上述交易中,有两点值得注意。其一持股平台智元恒岳,由智元机器人全资子公司“智元盈丰”认购49.5%份额。这在智元机器人与上市公司之间做了一层隔离,未来可进可退。另外,智元高管邓泰华、彭志辉等人通过恒岳鼎峰向智元恒岳出资49.5%份额,余下的50%蛋糕留给未来的重要产业方、合作方,这部分对应要约收购的1.49亿股。智元直接以有现金购买的股权部分,为1.01亿股占上纬新材股份24.99%。

上纬新材也并没有增发新股份,仅仅是控制权的转让。

并且按照2016年修订的《上市公司重大资产重组管理办法》,借壳上市需要满足“控制权变更+五大指标(资产/营收/净利/净资产/股本)任一指标超100%”的双重认定标准。所以智元机器人本次的资本操作确实不是借壳上市,仅仅是买了一家上市公司而已。

智元还在《详式权益变动报告书》中披露说,未来12个月内,不会改变上市公司的主营业务,也不会对公司资产和业务,进行出售、合并等等。但12个月之后呢?一切尽在不言中。

已经完成9轮融资,操刀人为前华为悍将

《详式权益变动报告书》还披露,这笔21亿的并购,协议转让的9.41亿元部分,应全部来源是智元的自有资金,而要约收购的11.6亿元部分,邓泰华、彭志辉等创始人和核心高管也将出资一半以上。因此,一是智元吃下了本次交易的大部分蛋糕,二是智元也给其他方面留了一些空间。本次收购主要还是来自智元及其高管的自有资金。虽然报告中并没有显示智元目前手握多少现金,但是看看过往的融资历史就明白了,它是真的不差钱。

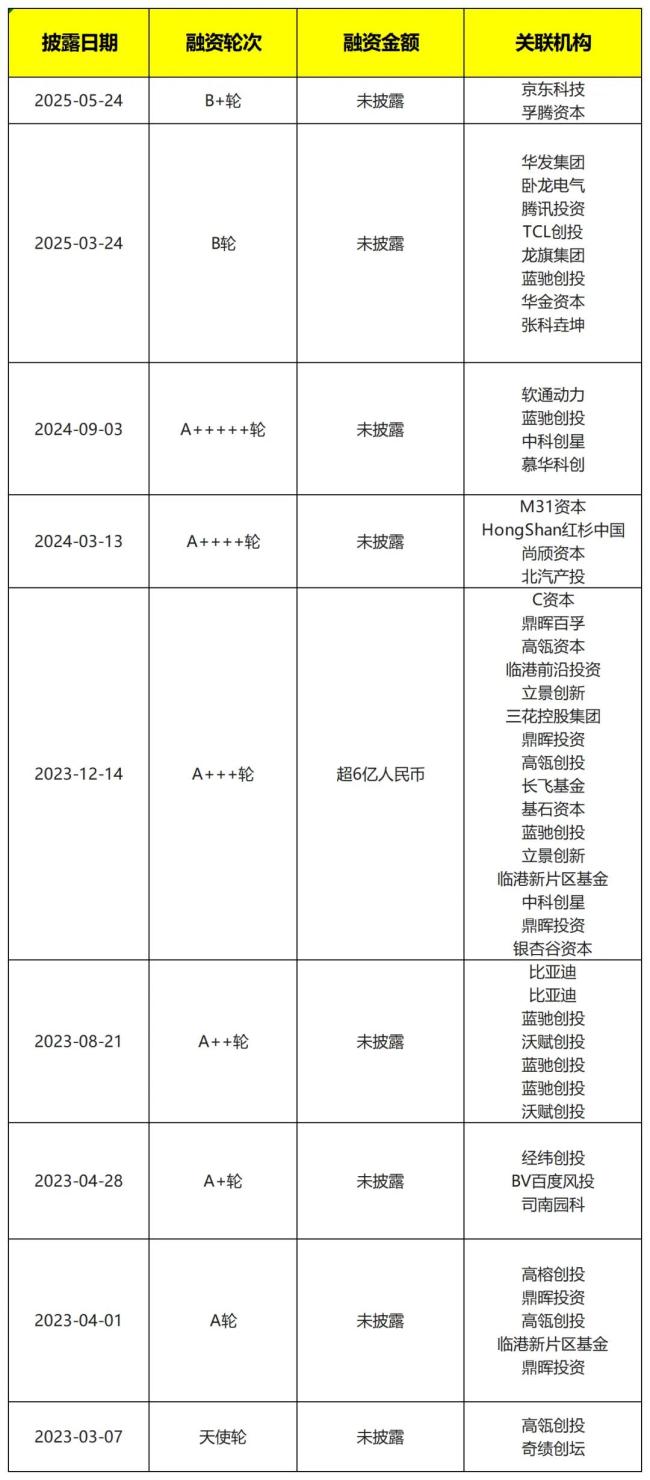

来源:工商信息整理

2022 年下半年,智元机器人尚在筹备中时,高瓴创投就对其进行了种子轮投资,奇绩创坛也在同一时期参与了首轮投资。2023年正式成立以来,智元机器人获得9轮融资,仅在2023年底的一轮融资中,就获得了超6亿元的投资,而当时公司成立还不到一年时间。9轮融资中也是大佬云集,既包括顶级美元机构高瓴创投、鼎晖投资、高榕创投、经纬创投、蓝驰创投、红杉中国等,也有比亚迪、立景创新、尚颀资本、百度、软通动力、卧龙电气等产业方。

而且截至今年3月,智元机器人已经量产下线1000台产品。另据智元机器人研究院执行院长、具身业务部总裁姚卯青透露,2025年智元规划远征a2销售4500台,灵犀系列销售2000台左右。虽然官方并未披露相关产品具体价格,但灵犀业务线总裁魏强在《创投智库》的一篇报道中披露,灵犀X2的价格区间“在十几万到三四十万元之间”。如果上述销售计划能够顺利完成,那也将是一笔不菲的收入。

另外,上述投资历史中还藏着智元机器人的独特打法:财务投资人和产业投资方与智元机器人的合作,不仅仅是投资,他们还成立了多家合资公司。

比如,智元机器人与软通动力,在去年底合资成立了软通天擎机器人;今年3月,又与卧龙电驱合资成立了希尔机器人;高瓴还与智元机器人联手成立了上海瓴智新创企业管理合伙企业(有限合伙)等。此外,智元机器人还与东阳光、富临精工、蓝思科技、均普智能等公司都设立了合资企业,其持股比例从5%至20%不等。

这些动作让智元机器人看上去不像一家初创企业——它快速地与上市公司结盟,仿佛要成为一家提供基础技术的平台公司,而不仅仅是机器人的生产公司。另一个佐证就是今年3月,智元机器人发布了智元启元大模型GO-1。这套基座模型不仅能加快智元旗下机器人的学习能力,更支持部署到不同的机器人本体,并在实际的使用中持续进化。

试想一下,未来传统制造业公司、汽车公司都在生产人形机器人,但这些机器人的“灵魂”都来自智元模型,甚至在产品设计和策划上都是智元机器人操刀。这套打法是不是听上去特别耳熟?

没错,不论是闪电般地收购上市公司,还是要做一家机器人的平台型公司,背后都与那位今年4月才浮出水面的华为系掌舵人紧密相关。

今年4月,智元机器人完成工商变更,公司法定代表人则由舒远春变更为邓泰华。邓泰华同时担任智元机器人的董事长和CEO。

熟悉华为的朋友不会感到陌生。邓泰华是华为公司原副总裁、计算产品线原总裁,在华为任职超过20年。2017年前后,他是华为5G项目的重要推动者。2020年后,又重点参与过华为鲲鹏、昇腾、欧拉等项目。作为一名华为老将,他不仅拥有对技术的深刻理解,在行业内拥有深厚的产业资源,而且对生态化、军团化的打法举重若轻。

另外,邓泰华与彭志辉也关系紧密。彭志辉此前也是华为昇腾计算产品线的全栈研发工程师,而邓泰华则主导昇腾AI计算生态的构建。另外,邓泰华还是彭志辉的亲师兄。彭志辉本科和研究生分别就读于电子科技大学生命科学与技术学院和信息与通信工程学院。而邓泰华同样毕业于电子科技大学,为1995级信息与通信工程学院校友。澎湃新闻曾披露,邓泰华并非中途加入智元机器人,而是一直是其幕后主导者。两人自2022年底就已经开始筹划智元机器人项目了。

2017年邓泰华还在华为负责推动5G业务时,就向媒体说了一句话,“务实创新不等待,5G成功从现在开始。”现在这句话,放在具身智能上也十分贴切。具身智能作为人工智能领域的前沿方向,正处于从技术探索向场景落地的关键过渡期,这其中资本的助力必不可少,玩法可能也将随着智元的这次资本操作开始改变,如果依然还遵循之前做业务做营收等IPO那套玩法也没问题,只是大家都讲技术创新,资本层面的创新就不是创新了?完全也可以是嘛。

配资行业排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。